Ровно 150 лет назад великий писатель впервые приехал на Волгу.

«Тоска и равнодушие прошли, кашляю все меньше, чувствую себя приходящим в скифское состояние, и все интересно и ново…» – записал в своем дневнике молодой литератор Лев Толстой, когда он летом 1862 г. жил в башкирской юрте, в степной глубинке Среднего Поволжья.

Годом ранее у него начались проблемы со здоровьем. Врачи порекомендовали графу воспользоваться новым и очень модным для того времени методом терапии – кумысолечением. «На кумыс вам лучше всего поехать в Самару», – говорили Толстому московские профессора.

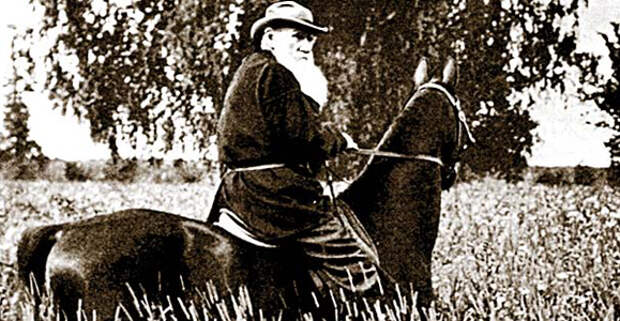

Лев Толстой за Волгой.

В середине XIX в. в этом степном краю впервые стали использовать в медицинских целях молоко кобылиц – продукт, который коренные жители употребляли в пищу с древнейших времен. Для борьбы с туберкулезом его применял и самарский земский врач, доктор медицинских наук Нестор Постников, который в мае 1858 года открыл на окраине города первый в мире кумысолечебный санаторий. Слава этого заведения быстро перешагнула границы не только губернии, но и всей Российской империи. Лечиться кумысом в то время сюда приезжали богатые и знатные люди из многих европейских стран и даже из Америки.

Именно к Постникову первоначально собирался обратиться Лев Толстой, но обилие высокопоставленных лиц, которые в то лето тоже захотели пройти курс лечения в самарском пригороде, графа вовсе не привлекло, даже наоборот, оттолкнуло. В итоге, чтобы избавиться от надоевшего ему светского общества, писатель решил поехать для кумысотерапии на башкирский хутор Каралык, расположенный в 130 верстах от Самары.

Взяв с собой слугу и двух крестьянских мальчиков-школьников, Лев Толстой 12 мая 1862 года выехал из своего имения Ясная Поляна. Через Москву путешественники добрались до Твери и здесь пересели на пароход, следовавший вниз по Волге. В Самару Лев Николаевич прибыл 26 мая (по новому стилю – 7 июня), а еще через два дня он уже стоял на берегу реки Каралык.

Конечно же, здешние башкиры, в подавляющем большинстве своем неграмотные, не знали, кто такой граф Толстой. Для них это был всего лишь богатый городской барин, который непонятно зачем, а скорее всего – для забавы, решил пожить несколько недель «в народе». Скотоводы охотно и за небольшую плату сдали приезжим одну из войлочных кибиток (юрт). Здесь Толстой со своей свитой прожил больше месяца, питаясь одной лишь крестьянской едой и запивая ее кумысом, который ему ежедневно поставляли скотоводы.

Общаясь с башкирами, граф убедился, какие это простые, трудолюбивые и жизнерадостные люди. Однажды его пригласили на той (праздник), где гостя угощали особым, хмельным кумысом. В этот праздник самые сильные мужчины боролись между собой, бегали наперегонки и состязались в конных скачках, а затем пели песни и играли на чебызгах (дудках). Все это Толстой подробно описал в своем дневнике.

Писатель рассчитывал прожить в степной глуши два месяца, а домой вернуться к Ильину дню, но полностью пройти курс лечения он не успел. Из Ясной Поляны неожиданно сообщили о происшедшем там жандармском обыске, и Лев Николаевич в середине июля вынужден был покинуть хутор.

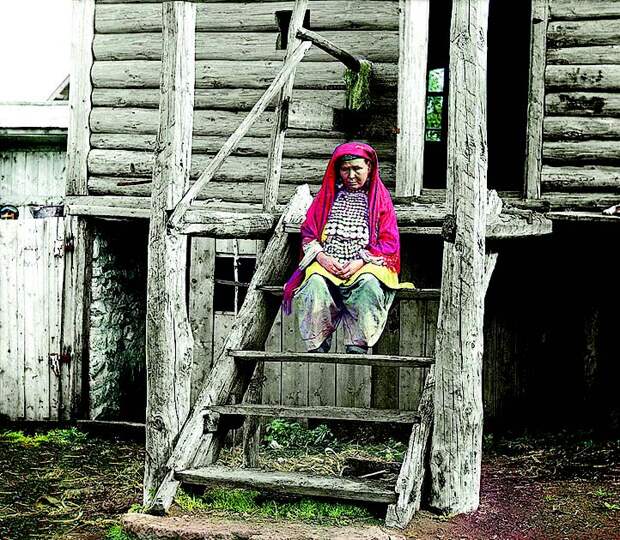

Типичный башкирский дом и его хозяйка в национальном костюме.

Снова вернуться на Каралык графу удалось лишь в июне 1871 года, когда он уже завершил работу над грандиозной эпопеей «Война и мир». Как отметил в своей книге Павел Бирюков, близкий друг и биограф Льва Толстого, в этот раз писатель отправился в Заволжье не только из-за необходимости снова подлечиться кумысом, но еще и по причине особой симпатии, которую граф приобрел во время первого своего визита к этим обитателям диких степей. В течение минувших девяти лет Толстой постоянно чувствовал в себе непреодолимую потребность еще раз прикоснуться к этому нетронутому уголку природы.

Во время шестинедельного курса кумысолечения у графа заметно улучшилось и физическое, и душевное состояние. Его радовали и простой образ жизни («мы на траве, как лошади»), и все окружающее («и башкирцы, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа»), и степная природа. В Каралыке Толстой много охотился, осматривал окрестные башкирские деревни, изучал быт и жизнь населения, играл с мужиками в шашки.

Именно во время пребывания в Каралыке летом 1871 года Лев Толстой окончательно решил устроить в этих местах свое новое имение. В письмах к жене он выдвигал многочисленные аргументы в пользу приобретения земли в Самарском Заволжье: «Степной воздух, купание, кумыс, верховая езда… живописная местность, и – главное: особенно соблазняет простота и честность, и наивность, и ум здешнего народа. Ничего похожего нет с нашими ерниками».

Вскоре Толстой за 20 тысяч рублей купил у здешнего землевладельца, полковника Николая Тучкова, участок земли размером 2500 десятин, расположенный в окрестностях сел Гавриловка и Патровка. Лето 1872 года Лев Николаевич провел в своем имении уже со всей семьей. Кумыс теперь для всех был ежедневным и обязательным угощением. Для обеспечения домочадцев этим напитком графский приказчик нанял семью башкира Мухаммедшаха, войлочная кибитка которого на протяжении всего времени пребывания хозяев стояла в нескольких саженях от дома Толстого.

Именно здесь писателем были созданы многие главы знаменитого романа «Анна Каренина», работу над которым он завершил в 1877 году.

В течение последующих одиннадцати сезонов Лев Николаевич приезжал на отдых в свое заволжское имение почти каждый год. Особенно тревожным оказалось лето 1873 года, когда все Заволжье охватило жестокая засуха. Надвигался голод со всеми его ужасами, и Толстой счел для себя необходимым прийти на помощь крестьянам всех окрестных деревень. Для выяснения размеров бедствия он объехал многие соседние волости, о чем записал в своем дневнике: «Там, где сеяна была пшеница, овес, просо, ячмень, лен, теперь даже нельзя узнать, что посеяно, и это в половине июня… Крестьян нигде нет, все уехали искать работы, дома худые бабы с худыми и больными детьми и старики».

Вооруженный фактами, писатель выступил в столичных газетах со статьей «Письмо к издателям», в которой нарисовал жуткую картину голода среди самарского заволжского крестьянства, брошенного властями на произвол судьбы. Тут же выяснилось, что до этого письма о заволжском голоде не знали (а скорее всего, не хотели знать) не только в центре, но и в Самаре. Толстой первым обратил внимание широкой общественности на тяжелое положение самарского крестьянства и призвал прийти ему на помощь.

Впечатление от выступления Толстого было огромное. Для голодающих потекли пожертвования, сумма которых только в 1873-1874 гг. превышала 1,8 миллиона рублей деньгами; кроме того, была собрана 21 тысяча пудов хлеба. Граф лично занимался распределением этих средств по волостям и следил, чтобы помощь везде доходила до адресатов. По ряду оценок, благодаря усилиям Толстого от голодной смерти было спасено несколько десятков тысяч человек.

Как известно, именно в те годы в жизни писателя наступила длительная и сложная полоса исканий, сомнений и противоречий. Этот духовный кризис завершился полным переходом Толстого на позиции патриархального крестьянства. В ряде публикаций, вышедших в это время, граф резко и беспощадно осуждал и свою прошлую жизнь, и жизнь российского высшего света, к которому он принадлежал.

В июне 1883 года Толстой приехал в Самарское Заволжье в последний раз, и только лишь для того, чтобы ликвидировать свое имение. В письме жене он сообщал, что скот, лошадей и постройки он продает, а земли бесплатно раздает крестьянам. В том году писатель окончательно сформировал свое религиозно-философское учение, которое вскоре стало известно под названием «толстовство». В его основу мятежный граф положил требование христианской любви к людям, а также идею о непротивлении злу насилием – стержень всего учения.

За свои идеи, как известно, Лев Толстой до самого конца жизни подвергался резкой критике со всех сторон – от народовольцев и марксистов до официальных церковных властей Российской империи. В итоге в феврале 1901 года по решению Святейшего Синода Лев Толстой был отлучен от Русской православной церкви.

Свежие комментарии